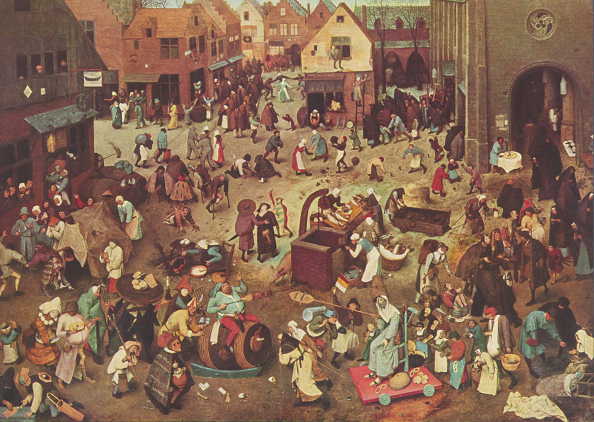

Le combat de Carnaval et Carême

Pieter Bruegel (1559)

La privation de nourriture n'est pas une invention de l'islam mais une stratégie d'assujetissement du croyant adoptée aussi par le christianisme avec le Carême. D'une durée de quarante-six jours (du mercredi des Cendres à Pâques), le Carême interdit, chez les catholiques, la consommation de viande pour lui préférer le poisson. C'est une période de rigueur et de pénitence qui succède à la liberté du Carnaval. Celui-ci débute le jour des Rois (Épiphanie) et se termine le mardi gras, c'est-à-dire la veille du mercredi des Cendres ; il n'est pas réductible à une simple fête puisqu'il constitue d'abord un exutoire pour le peuple avant la mortification du Carême. Accorder au peuple une échappatoire à la rigueur prochaine fait partie des procédés bien connus pour assurer la pérennité d'un pouvoir autoritaire ou démagogique. On donne au peuple ses jeux pour qu'il se tienne coi le reste du temps.

L'opposition entre les deux périodes fut représentée de façon particulièrement dense en 1559 par Pieter Bruegel dans "Le combat de Carnaval et Carême" conservé au Musée d'histoire de l'art à Vienne (voir une image grand format). Organisé selon une symétrie gauche - droite, le tableau confronte les scènes paillardes du Carnaval à l'affliction générale du Carême catholique dans une profusion de petites scènes. Le point central de l'œuvre est la rencontre entre Carnaval et Carême : un homme gros, assis sur un barrique de vin et brandissant une broche garnie de viande, fait face à une femme vieille et maigre, aux traits tirés, placée sur un char qui comporte une nourriture plus austère. L'un comme l'autre sont suivis d'un cortège qui est à leur image.

Alors que la partie gauche du tableau résonne de clameurs, de musique, de danse et présente des personnages gais, la partie droite montre des croyants qui sortent de l'église en bon ordre en affichant la tristesse qui sied au fidèle soumis. Habits variés et colorés d'un côté contre tchador chrétien pour les femmes de l'autre, l'opposition est radicale. Un autre élément, essentiel, dans la confrontation apparaît précisément au centre du tableau pour figurer la spécificité alimentaire du Carême : de part et d'autre d'un puit, on observe, à gauche, un cochon bien vivant et, à droite dans un panier, un poisson mort. L'opposition des deux périodes s'étend aux bâtiments représentés symétriquement sur les bords latéraux du tableau : une auberge à gauche dans laquelle les gens se massent pour leur divertissement et une église à droite dont on sort la tête basse. Mais les mendiants, eux, se répartissent équitablement des deux côtés.

Bien que le Carême ne soit pas le jeûne absolu, et aberrant, du Ramadan, la fête et la goinfrerie du Carnaval mises en scène par Bruegel ont toutefois leur équivalent dans l'islam avec les soirées du Ramadan où la fête et la gastronomie ont tôt fait d'oublier le pseudo "ressourcement spirituel" du moment. Retrouvailles familiales autour de mets spécialement préparés pour l'occasion ou spectacles de chanson et de danse en ville, le Ramadan est aussi le mois de l'excès et de l'hypocrisie. Alors que le Carnaval est une dernière bouffée de liberté face à la rigueur à venir, les agapes nocturnes du Ramadan constituent plutôt la négation de l'épreuve spirituelle de la journée.

Pour des analyses détaillées du tableau de Pieter Bruegel :

- http://magali.vacherot.free.fr/Bruegel ;

- http://bruegel.pieter.free.fr/careme.htm.

4 septembre 2010

|